作为中国西部冉冉升起的"赛事名城",成都近年来的赛事活动呈现出令人瞩目的井喷态势。从传统竞技赛场到新兴数字对决,从国际顶级盛会到社区全民健身,赛事种类繁多、频次密集,共同编织了一张覆盖全年、辐射全域的动态城市网络。这股赛事热潮不仅点燃了市民的热情,更成为塑造城市国际形象、驱动经济社会发展的重要引擎。

赛事规模与体系

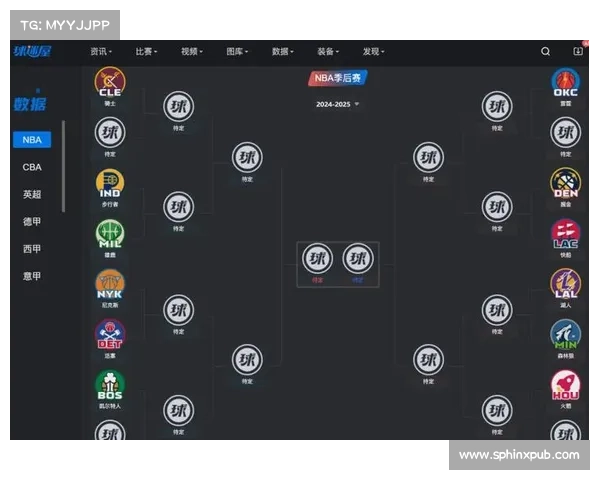

成都已构建起层次分明、布局合理的赛事体系。核心是顶级国际赛事,成都成功申办并举办了第31届世界大学生夏季运动会这一全球青年体育盛会,并持续举办如ATP250成都网球公开赛、世界体育舞蹈节、国际乒联混合团体世界杯等具有广泛影响力的国际单项赛事,年均有50多项国际、洲际级别赛事落户蓉城。

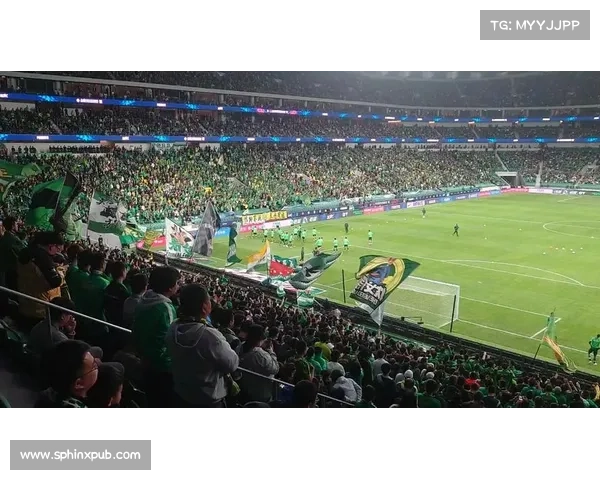

支撑这一体系的是多元化本土赛事矩阵。成都马拉松跻身世界田联精英标牌赛事行列,吸引数万跑者;中国围棋西南棋王赛、天府绿道国际自行车车迷健身节等特色赛事深入人心;"天府杯"国际足球锦标赛、"熊猫杯"国际青年足球锦标赛等持续举办。社区运动会、校园体育联赛等基层赛事更是遍地开花,年总量超数百项,真正实现了"周周有活动,月月有比赛"。

国际影响力跃升

大运会的成功举办是成都赛事国际化征程的里程碑。这场汇集了来自170多个国家和地区的上万名运动员及官员的盛会,向世界展示了成都卓越的赛事组织能力、热情友好的城市风貌和深厚的文化底蕴。国际大体联主席奥列格·马迪钦盛赞成都"为未来的大运会设立了新标杆"。

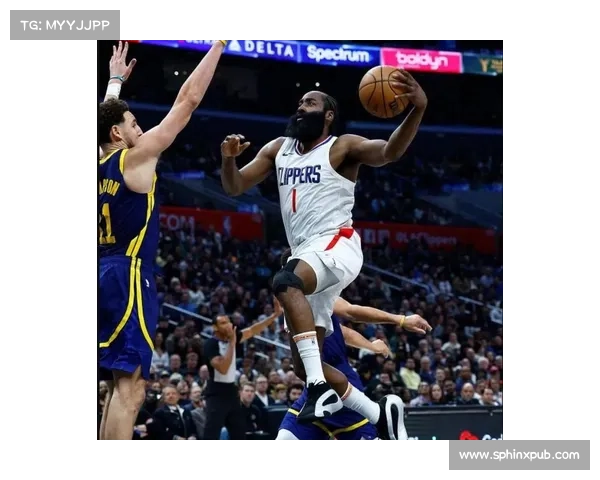

国际赛事机构对成都的认可度不断提升。世界羽联、国际网联等组织多次将重要分站赛落户成都。世界领先的体育商业媒体Sportcal(现为GlobalData)的全球赛事影响力城市榜单中,成都排名持续攀升,成为榜单中耀眼的"中国新星"。众多国际体育组织官员评价成都拥有"一流的场馆设施"、"高效的运营团队"和"充满活力的观赛氛围"。

经济文化双驱动力

赛事经济已成为成都新的增长点。大型赛事直接带动旅游、餐饮、住宿、交通、零售等消费显著增长。据统计,大运会期间成都全市吸引游客超2000万人次,拉动体育消费和服务业增长尤为突出。依托赛事打造的体育产业园、体育服务综合体等业态,也促进了体育产业的集聚发展。成都体育产业总规模近年来保持快速增长态势。

赛事更是塑造城市文化、点燃健身热情的催化剂。无论是大运会开幕式上的蜀风蜀韵,还是马拉松赛道旁的特色啦啦队,成都赛事巧妙地融入本土文化元素,增强了城市认同感与自豪感。高水平赛事的举办极大激发了市民的观赛热情和参与运动的积极性。根据成都市体育局数据,"后大运"时代,全市经常参与体育锻炼的人口比例显著提升,体育场馆利用率居高不下,"爱运动"已成为成都市民生活新风尚。

未来展望与挑战

面向未来,成都拥有清晰的"赛事名城"建设蓝图。根据《成都市"十四五"世界赛事名城建设规划》,将持续引进和培育一批具有更高国际知名度、影响力的品牌赛事,优化赛事空间布局(如天府奥体公园、东安湖体育公园等核心承载区),深化"体育+"融合发展模式,目标是到2025年全面建成具有较高全球知名度的世界赛事名城。

挑战与机遇并存。如何在激烈的国内城市竞争中保持赛事引进优势,平衡大型赛事投入与可持续运营,精细化管理提升赛事服务体验,以及最大化挖掘赛事的长期社会价值(如青少年体育参与、体育文化遗产传承),将是成都需要持续探索的关键课题。智慧化赛事管理、绿色低碳办赛、深化区域协同联动等,也是未来重要的研究方向。

成都赛事版图的急速扩张,从国际顶级盛会到全民健身活动,不仅彰显了其作为"赛事名城"的雄厚实力与勃勃雄心,更为城市注入了澎湃的经济动能与独特的文化魅力。这一张动态的网络,编织着活力、机遇与认同。未来,成都仍需在引进顶级赛事、优化运营管理、挖掘长期价值等方面精耕细作,向着更高水平的"世界赛事名城"目标奋进,让赛事之花在蓉城长久绽放,持续惠及城市与人民。

凯发官网首页